« Je n’appelle pas héros ceux qui ont triomphé par

la pensée ou par la force. J’appelle héros, seuls ceux qui furent grands par le

cœur. » (Romain

Rolland : Vie de Beethoven, 1903)

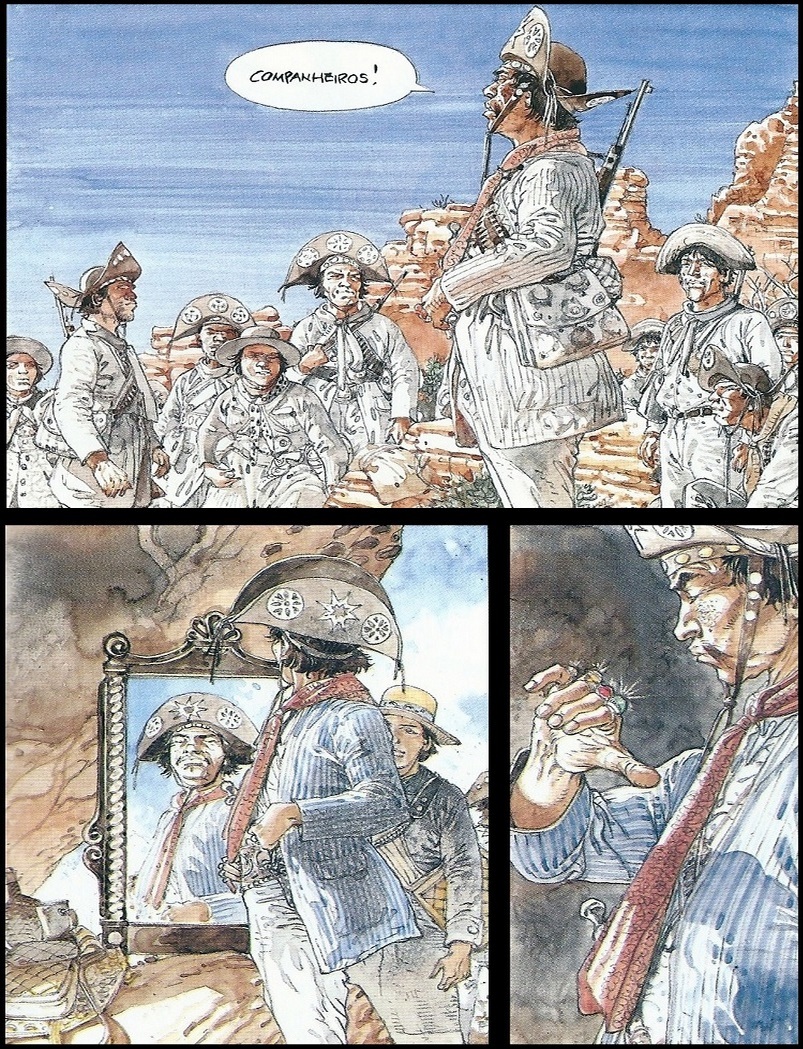

Entre 1922 et 1935, une succession de révoltes,

révolutions, insurrections et mutineries agitèrent le Brésil, de Récife à Rio

Grande, en passant par Salvador et São Paulo. On luttait alors contre

l'oligarchie, pour la liberté, la justice, l'égalité... Et bien souvent même on

mourrait pour elles.

De tous ces mouvements qualifiés à l'époque

d'insurrectionnels émerge aujourd'hui encore la figure légendaire de Luis

Carlos Prestes, héros pugnace et populaire, fort justement surnommé Chevalier

de l'Espérance par ses nombreux fidèles, dont l'écrivain Jorge Amado qui

consacra en son temps tout un livre à sa gloire. Non pas une biographie au sens

strict du terme, avec soucis de précision et d'exactitude, mais plutôt une vie

romancée, un chant d'amour à la fois pour l'homme et sa cause, son pays et son

peuple. Quatre-cent pages d'éloge au cours desquelles nous est d'abord présentée

l'enfance pauvre et difficile de Luis Carlos Prestes, fils d'une institutrice

et d'un officier du Génie, décédé alors qu'il avait à peine dix ans, puis son

entrée à l'Institut militaire de Rio Janeiro, où son charisme et son

intelligence lui valurent rapidement l'admiration de ses pairs. Et puis arrive les

années vingt, plombées par la corruption, les fraudes électorales, la crise

économique...

En juillet 1924 a lieu une nouvelle tentative de

soulèvement auquel le capitaine, alors âgé de vingt-six ans, participe

activement... mais vainement. C'est l'échec, la déconvenue, un terrible fiasco.

Toutefois, bien que cernés et bombardés par les forces du Gouvernement, Carlos

Prestes et ses hommes parviennent à leur échapper de justesse, puis à rejoindre

les mutins des autres casernes, eux aussi vaincus. Dès lors, pour ces quelques

milliers de rebelles commence un périple que l'histoire a retenu sous le nom de

Colonne Prestes : une marche d'environ 26000 km à travers le Brésil

entre octobre 1924 et février 1927. Vingt-huit mois durant lesquels la Colonne,

brillamment dirigée par son capitaine, tient tête à l'ensemble des forces

lancées à ses trousses. Traqués sans relâche par une armée régulière largement

supérieure en nombre et en équipement, pourchassés par les cangaceiros,

alliés d'occasion du gouvernement, les fugitifs parviennent malgré tout à semer

leurs poursuivants, tantôt en se frayant un passage à travers la brousse de la catinga,

tantôt en franchissant les abruptes montagnes du Nordeste ou les marécages du

Mato-Grosso. Souvent affamés, parfois malades ou blessés, ils marchent

la nuit, ils marchent le jour, essaimant dans chacun des villages traversés le

germe des révolutions futures. De plus en plus sales et hirsutes, ils marchent

malgré la fatigue, le froid, les douleurs de toutes sortes, et sous la plume

d'Amado cette Grande et Longue Marche prend naturellement des allures d'épopée,

quand bien même elle s'achève en folle débandade, sans avoir jamais réussi à

rallier le peuple à sa cause, derrière la frontière bolivienne où les 600

rescapés de la Colonne trouvent enfin refuge et repos.

Le dernier tiers du livre est, de loin, le plus intéressant. Le plus tragique aussi. Sont tour à tour passés en revue le coup d'état de Gétulio Vargas et la conspiration communiste pour renverser le dictateur — encore un échec —, puis la traque et l'arrestation de Carlos Prestes de retour d'exil, aussi le procès truqué et les dix ans de cachot, ponctués pour le révolutionnaire de tortures à la fois physiques et morales. Pire, Olga Benàrio, son épouse, brésilienne depuis son mariage, mais juive d'origine allemande, et bien qu'enceinte de sept mois, est livrée à la Gestapo par Gétulio Vargas en 1936 ; elle mourra au camp de Bernbourg, gazée au monoxyde de carbone en 1942, soit précisément l'année où paraîtra et circulera clandestinement au Brésil Le Chevalier de l'Espérance, un livre écrit à chaud, en quelques semaines, que l'on ne peut apprécier qu'à la condition expresse de garder non seulement présent à l'esprit le contexte historique mais aussi le public auquel il s'adressait. Un livre qu'il faut donc prendre tel qu'il est, pour ce qu'il est : un acte de foi et de combat, la geste militante d'un écrivain engagé dans une juste cause, mélange de rêves et d'espoirs, de réalité truquée, falsifiée par naïveté et soif de liberté, mais... mais tout cela n'empêche pas l'auteur d'énoncer aussi par-ci par-là quelques vérités bien senties.

.jpg) |

| Article du 18 février 1937 (L'Humanité) |

Morceaux choisis :

Une page d'histoire sociale à travers le portrait du

père de Carlos Prestes :

Par cette matinée glorieuse du 15

novembre 1889, où la monarchie s'écroulait au Brésil, les élèves de l'Ecole

Militaire s'étaient groupés autour de leur professeur et chef, le

lieutenant-colonel Benjamin Constant Botelho de Magalhaes, et avaient juré de "vaincre

ou mourir" pour la République et la démocratie. [...] Ces élèves officiers

sur le point de terminer leurs études, prenaient sur leurs épaules le lourd

fardeau du destin de la Patrie. Ils avaient appris le sens du patriotisme, du

civisme et de la dignité, par la bouche de cet honnête lieutenant-colonel qui

était à la fois un homme de science, un homme juste et un héros.

Ils s'avancèrent l'un après

l'autre, mon amie. L'un était pâle d'émoi, l'autre souriant, un autre encore

avait la bouche contractée par la haine, car il était mulâtre et se souvenait

que ses aïeux avaient été esclaves de l'Empire. Lorsque le tour de l'élève

Antonio Pereira Prestes arriva, celui-ci avança, décidé et ferme, la tête

haute, regardant droit devant lui. Il prêta serment et se plaça à côté de

Benjamin, prêt à l'accompagner.

[...] Cet élève avait été sept

ans durant soldat ; il s'était mêlé au peuple, dont il connaissait les

problèmes, non pas comme les aurait connus un observateur ou un spectateur,

mais comme quelqu'un qui les avait vécus. Il savait combien il était difficile

à un soldat de franchir les portes de l'Ecole Militaire et de l'Ecole

d'Etat-Major, alors que ces portes s'ouvraient si facilement aux parasites de

la noblesse et aux fils de gens riches. Mais il savait plus, beaucoup plus, mon

amie. Il savait ce qui se passait dans les villes et dans les campagnes, où les

soldats vivent en contact avec les gens les plus pauvres, les plus exploités et

les plus éprouvés. Il connaissait les nègres : parmi eux, il avait appris les

souffrances indescriptibles d'une race réduite à l'esclavage. Il avait assisté

à leurs luttes révolutionnaires. Il avait vu, jour après jour, sous l'Empire,

la montée de la réaction, hypocrite, prudente, mais forte, qui luttait contre

le courant en faveur de l'abolition de l'esclavage. Vivant à côté d'ex-esclaves

et de fils d'esclaves, ayant le même métier qu'eux, il ne s'était pas laisser

tromper par la démagogie de la famille royale, qui s'efforçait de faire passer

l'Empereur et les siens pour "des abolitionnistes qui ne décrétaient pas

l'abolition, parce que les forces politiques du pays ne le leur permettaient

pas". Il avait compris que l'esclavage des noirs était la base sur

laquelle reposait l'Empire. Et que pour cette raison même, l'Empereur et sa

famille en étaient nécessairement partisans. Il avait compris que lorsque

l'esclavage serait aboli et que le peuple aurait triomphé, même alors, la

mission des patriotes ne serait pas finie. Qu'il fallait un régime où le peuple

fût représenté, où il pût choisir ses gouvernants, où il pût faire entendre la

clameur de ses besoins. Besoins que le soldat Antonio Pereira Prestes avait vus

avec les yeux étonnés d'un enfant qui s'était enfui de chez lui pour vivre,

dans l'armée, l'aventure de la vie. Il avait découvert que la vie du peuple

était une bien triste aventure, mon amie, une aventure amère et douloureuse,

parfois héroïque, presque toujours tragique. Il avait vu la famine dans

laquelle vivaient les artisans, alors qu'au Palais, devant les "buffets"

garnis de plats exquis les danseurs se reposaient des fatigues de la danse, en

goûtant à des mets aux noms français et compliqués. Il avait vu dans les sertaos

du Nord-Est les hommes sans terre devenir prophètes du malheur, s'improviser

chefs militaires et religieux afin de lutter pour obtenir les terres que les

comtes, les barons, les marquis d'alors avaient reçues de l'Empereur, pour un

mot d'esprit, une valse bien dansée, une bastonnade bien appliquée sur les

reins d'un nègre. Il avait vu les nègres fuir les masures immondes et

misérables et gagner la libre forêt vierge. Il avait connu des victimes

anonymes et des héros anonymes. Il avait vu le peuple, il avait vécu sa vie, il

avait partagé ses souffrances. C'est ainsi, mon amie, que le jeune Antonio

Pereira Prestes était devenu un homme et qu'à l'âge de 20 ans il avait terminé

ses études militaires.

Pour se donner du courage dans les moments

difficiles :

Une fois, — c'était une nuit

pluvieuse et venteuse, — nous avancions dans la rue pauvre d'une ville lointaine.

Nous marchions courbés, ton corps tout près du mien. D'une salle obscure, à

travers les volets de bois, la rumeur de voix d'hommes conversant amèrement,

parvint jusqu'à nous. Tout à coup, quelqu'un dans la salle prononça un nom.

L'amertume et le désespoir s'envolèrent, l'espoir seul resta. Au-dessus de

nous, au-dessus de la pluie et du vent, une étoile brilla dans la rue pauvre.

Une joie printanière gagna la nuit pluvieuse de l'hiver. Une autre fois nous

vîmes des hommes qu'on menait en prison. Ils souriaient, ce n'était ni des

voleurs ni des assassins, ils n'exploitaient pas de femmes et ne vendaient pas

de drogues. Ceux qui les conduisaient étaient des voleurs, des assassins, ils

exploitaient les hommes, vendaient des drogues, c'étaient des policiers. Ces

hommes qu'on menait en prison souriaient, les femmes qui les voyait passer

pleuraient, les hommes serraient leurs poings. Quelqu'un murmura un nom, le nom

d'un autre prisonnier. Et l'espoir brilla dans le sourire des prisonniers, dans

les larmes des femmes, dans les poings serrés de ceux qui restaient.

[...] Si à un moment quelconque,

notre pauvre cœur se sent faiblir devant les souffrances et appelle la mort

pour éviter de supporter la douleur et la pourriture, pensons une minute à Luis

Carlos Prestes, pensons à celui qui, au summum de la douleur et de la

pourriture, souffrant, voyant souffrir les siens, voyant le peuple souffrir,

voyant comment certains mouraient, cédaient ou se vendaient, continua à se

dresser vivant pour la liberté. Et alors nous aurons des forces neuves, du

courage, de l'espoir. De l'espoir, mon amie.

La parabole du bon samaritain :

Dans le Piaui... La Colonne

passait devant un rancho aux murs en pisé et au toit de paille, habité par

Joal, un sertanejo semblable aux milliers d'autres sertanejos du

Brésil. La Colonne passait, il voulait lui offrir un cadeau, témoigner de

n'importe quelle manière sa reconnaissance aux soldats de la liberté. Joal

s'avance vers Luis Carlos Prestes, portant une jarre pleine de farine. C'était

tout ce qu'il y avait à manger dans son rancho. Et il lui dit :

- Mon général, prenez cette

farine, c'est tout ce que j'ai à manger dans mon rancho... Donnez-la aux

soldats...

Puis se ravisant, il trouva

que cela ne suffisait pas. Il retourna

vers son rancho. Il avait un âne. Il le prit par le licou, et s'avança à

nouveau vers Prestes :

- Mon général, voilà ce petit

âne, c'est tout ce que j'ai pour vivre... Prenez-le, ne marchez plus à pied...

Puis il s'en retourna au rancho.

Rentré chez lui, il trouva néanmoins que ce qu'il venait de faire n'était pas

suffisant, mon amie. Mais il n'avait plus rien à donner, il ne possédait rien

d'autre au monde. Non, mon amie, il possédait encore quelque chose, il

possédait sa vie, qu'il pouvait donner pour la liberté. Alors, il alla une

troisième fois vers Prestes. Il ne portait plus rien dans ses mains de mulâtre,

mais il marchait en souriant :

- Mon général, dit-il. Je vous ai

donné tout ce que je possédais, donnez-moi maintenant un fusil et une place

dans votre Colonne...

Voilà, mon amie, comment le

soldat Joal s'engagea dans la Colonne Prestes sur le haut sertao du

Piaui.

Qui sème le vent... :

L'U.R.S.S, mon amie, c'est la

patrie des travailleurs du monde, la patrie de la science, de l'art, de la

culture, de la beauté et de la liberté. C'est la patrie de la justice humaine,

le rêve des poètes dont les ouvriers et les paysans ont fait une réalité

merveilleuse.

Auparavant, sur ces terres

blanches de neige, noires de pétrole et blonde de blé, dans les campagnes et

dans les usines, les hommes étaient des esclaves, ils étaient prisonniers dans

les universités et dans les bibliothèques. Ce peuple menait une vie

malheureuse, les femmes ne riaient pas sous les tsars et les grands ducs ; il

n'y avait pas de joie sur le visage des enfants affamés. Un vent de famine et

d'oppression soufflait sur les steppes de la Russie. On fouettait les hommes,

le cri des foules était étouffé par le crépitement des mitrailleuses balayant

les places publiques. Des millions d'hommes travaillaient pour quelques-uns, l'aube

en Russie était le prolongement d'une nuit horrible et se levait sur le ciel

sans étoiles de l'esclavage, sur un jour sans soleil, sans espoir.

[...] La Russie tsariste, mon

amie, c'était le pays de l'oppression et de la haine, du malheur et de la famine

au milieu des champs de blé, c'était le pays où les vêtements manquaient alors

que les métiers fonctionnaient, tissant du drap et de la toile. Des races

entières étaient réduites à l'esclavage, des nations étaient courbées sous le

fouet d'un maître et de quelques contremaîtres. Telle était la Russie, mon

amie, il n'y a que vingt et quelques années, et cela semblait devoir durer

toujours.

[...] Aujourd'hui, l'U.R.S.S. est

le pays des peuples libres, des patries et des races libres, des hommes

heureux. Il n'y a plus de riches ni de pauvres, il n'y a que des hommes dans

leur intégrité, dignes et maîtres de leur vie. Pendant vingt ans, ces hommes

ont construit un monde nouveau. Les enfants joyeux des campagnes et des villes

de l'U.R.S.S. ont le rire aux lèvres et ne connaîtront jamais le malheur de

naître esclave.

Jorge Amado : Le

Chevalier de l'Espérance (1942)

Traduit du brésilien par Julia et Georges Soria

.jpg)

.jpg)

.jpg)